陕西省自然科学基础研究计划作为本省科研资助体系的核心组成部分,在推动原始创新、支持学科发展、培育科研人才方面发挥着关键作用。面对日益激烈的竞争环境(近年综合资助率约50%),项目申请亟需科学筹划与精准设计。我们结合2026年度最新政策导向与评审规则,从项目类别定位、创新选题、文本优化、资源整合等维度提供系统性策略,助力科研人员提升项目竞争力。

科学选择与自身条件匹配的项目类型是成功的基础。2026年陕西省自然科学基础研究计划包含多类项目,各有明确的定位和要求:

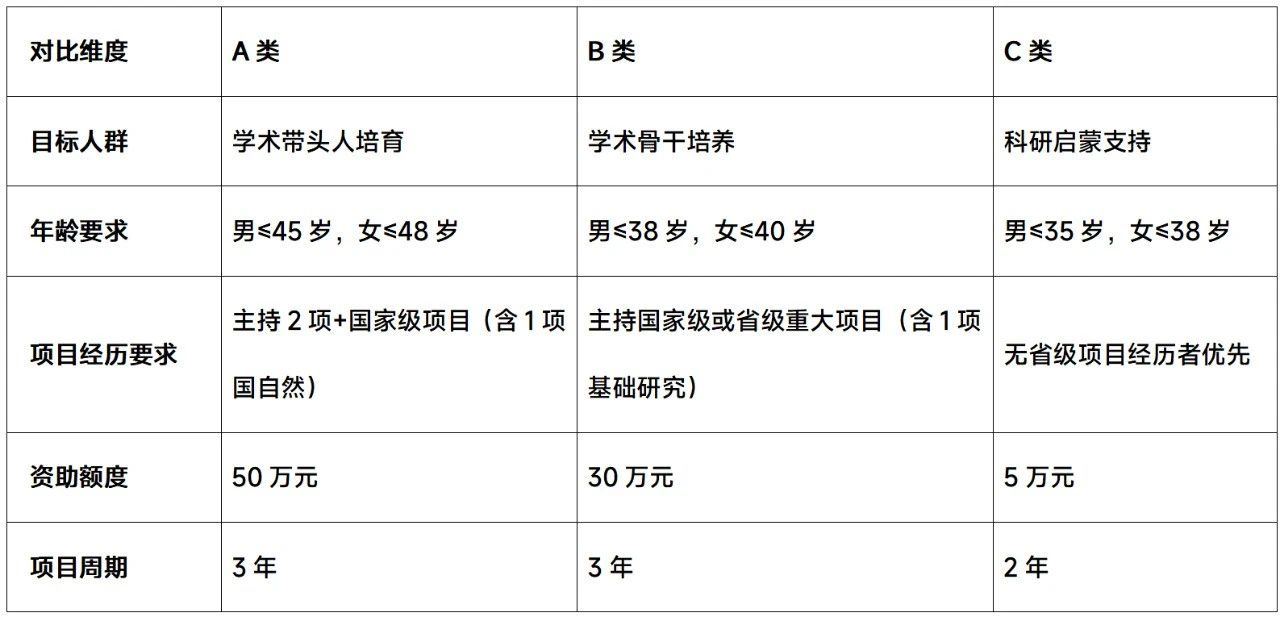

A类:定位“学术带头人培育”,要求男性≤45岁、女性≤48岁,需主持过2项及以上国家级项目(含至少1项国自然)。资助强度50万元,适合已有国家级项目基础、冲刺人才头衔的研究者。

B类:定位“学术骨干培养”,要求男性≤38岁、女性≤40岁,需主持过国家级或省级重大项目(含至少1项基础研究项目)。资助30万元,适合首项国家级项目结题后的进阶支持。

C类:定位“科研启蒙”,要求男性≤35岁、女性≤38岁,无省级项目经历者优先。资助5万元,适合新入职博士或缺乏独立项目经验的青年教师,允许2名高级职称专家推荐破格申报。

创新探索类:聚焦原创理论/方法突破(如量子科技、空天技术),强调学科交叉与前沿性。

需求牵引类:面向陕西支柱产业(如航空航天、新能源、生物技术),要求产学研合作,需提供企业技术需求书。

两类项目均需依托省部级平台,申请人年龄≤57岁,需主持过国自然或省重点项目的经历,资助强度20万元。

实验室专项的产业链导向

仅限省级及以上实验室申报,要求研究内容贯通“基础研究-技术攻关-成果转化”全链条,重点支持34条省级产业链领域(如半导体、增材制造)。需注意此类项目需实验室主任签字确认团队身份。

表:2026年陕西省青年项目分类对比

创新性是评审的核心关注点,需通过“领域交叉+需求对接+数据支撑”构建差异化选题:

密切关注2026年度区域联合基金(陕西)指南建议(征集截止2025年3月31日)。该基金平均资助260万元/项,聚焦生物与农业、能源与化工、新材料与先进制造等陕西特色领域。分析2025年已立项课题发现:约70%中标项目与指南方向高度契合,且多采用“企业技术需求+高校基础研究”联合体模式(如2025年西北大学“页岩气智能开采传感器”项目源于延长石油需求)。

理论层:挑战既有认知(如提出新机制/模型),需引用前沿文献佐证突破性;

方法层:开发跨学科技术(如AI辅助育种、量子计算材料设计),突出技术不可替代性;

应用层:对接陕西支柱产业(如半导体、新能源汽车),在申请书中明确标注“技术需求企业合作意向书”。

典型案例:西安交大2024年获批项目“超导磁体多场耦合失稳机制”,融合物理学理论创新与能源装备应用,获评“优先资助”。

切忌“零基础申报”,需提供预实验数据证明可行性。如安康学院在2025年省基金申报初评中,39份标书均被要求补充预实验图表。建议投入3-6个月开展探索性实验,重点验证核心技术路线的可行性。

高质量文本需兼顾科学性、规范性与可读性,核心在于构建“问题-方法-基础”三位一体的逻辑闭环:

标题要素公式:研究方法+核心对象+创新特性(如“基于多组学整合分析的秦岭金丝猴适应性进化机制研究”);

摘要四句结构:① 背景与缺口(1句);② 科学问题(1句);③ 研究内容与方法(2句);④ 预期价值(1句)。避免出现“国内领先”“首次研究”等主观表述。

采用“理论建模-实验验证-应用推演”三阶框架,建议使用技术路线图并标注:

关键突破点(如新型材料合成、算法核心模块);

风险备选方案(如基因编辑失败时启用RNA干扰替补路径);

产学研衔接点(如企业负责中试验证)。

相关性原则:仅列举与项目直接相关的论文/专利(≤10项),标注影响因子/他引次数;

梯队合理性:高级职称≤2人,青年骨干≥3人,需包含技术专长者(如电镜操作、算法开发);

合作单位:不超过2个,提供正式合作协议书。

项目培育需依托机构支持与资源积累,构建多维支撑体系:

校级预审机制:参考西安医学院三级联动模式,设置“二级学院初评-校级专家会评-校外专家盲评”流程。该校要求2025年12月31日前完成申请书初稿,2026年1-2月组织多轮打磨;

平台背书策略:积极对接省级重点实验室/工程中心,前沿探索类项目强制要求依托平台申报。2024年数据显示,依托省级平台的项目资助率提高约22%;

预实验数据共享:通过校内合作获取仪器使用权(如西北大学大型设备共享平台),降低数据获取成本;

企业需求嵌入:需求牵引类项目需提前签订《技术需求调查表》,建议选择秦创原入驻企业(如铂力特、莱特光电)作为合作方。

不同评审阶段需差异化应对,重点把握函评与会评特点:

函评阶段:采用“双盲评审”原则,申请书中禁止出现单位/人员信息(用“*”替代)。针对此特点:科学问题属性需明确标注“自由探索类”或“目标导向类”;参考文献包含30%以上国际最新文献(2023-2025年);避免与在研国自然项目重复。

会评阶段:重点准备5分钟答辩话术框架:

- 行业痛点数据(如“陕西半导体产业受限于封装材料热导率不足”);

- 现有研究缺陷(引用2篇关键文献佐证);

- 核心创新点(理论/方法/应用);

- 技术路线关键步骤;

- 预实验数据(1-2张核心图表);

- 团队独有技术条件;

整合机构资源与规避政策风险是申报保障:

校院联动机制:参考安康学院模式,由科研副院长牵头组织专家分组评审(如农学、材料、信息分组)。该校2025年组织39份标书初评,针对每份提出修改建议;

限项规避技巧:

在研项目负责人仅可申报人才类项目(青年A/B类);

同一申请人同年不得申报2项以上;

申请书相似度>50%将被取消资格;

伦理与安全合规:涉及人类研究、基因编辑的项目需提前通过伦理审查(2026年1月截止),野外采集需附生物安全承诺书。

提升陕西省自然科学基金申报通过率是一项系统工程,需将精准定位、科学设计、规范表达与机构支持有机结合。科研人员应立足陕西区域发展需求(如能源化工、航空航天、电子信息等领域),结合自身研究基础,选择最优申报路径。同时善用校级预审资源(如西安医学院三级审核、安康学院专家分组指导),严控形式审查风险,方能在激烈竞争中脱颖而出。最终获资助的项目,往往在“点子、本子、圈子”三要素上实现完美统一,既具备理论或技术创新价值,又契合地方战略发展需求。

转自微信公众号“独角兽讲政策”

地址:陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代A1幢2620室

电话: 13709120575

邮箱:sxgesta@126.com