第一作者:赵澜雅

通讯作者:丁书江、赵洪洋

通讯单位:西安交通大学

DOI:10.1039/D5EE02941D

【研究背景】

基于碘阴极的锌电池已被广泛认为是多种储能设备中最具发展潜力的候选体系之一。碘阴极材料具有成本适中(约6500美元/吨)、比容量较高(211 mAh/g)以及毒性较低等优势,展现出良好的商业化前景。在实用型锌离子电池的开发中,阴极材料面临的一项关键挑战是实现超过5 mAh/cm²的高面容量,以匹配锌负极的超高面容量(当厚度为20 μm时,对应11.7 mAh/cm²);同时,还需实现超过63.6 mAh/cm³的高体积容量,以与传统铅酸电池的性能相媲美。上述两项性能指标的实现,均依赖于具备高碘负载量的厚电极结构设计与制备。

然而,单纯增加碘阴极的厚度和质量负载将对其利用率、倍率性能及循环寿命产生显著不利影响。上述问题主要源于随着面积碘负载的增加,电极导电性迅速下降以及穿梭效应的加剧。碘是一种具有极低电/离子导电性的元素(电导率约为10⁻⁷ S m⁻¹)。因此,若碘与导电碳之间的电接触不良,则难以发生有效的还原反应,从而导致其利用率降低,并最终影响电池的整体能量密度。此外,穿梭效应是厚碘电极面临的另一关键挑战。根据菲克定律,扩散通量取决于浓度梯度。随着碘面积负载的增加,多碘化物的浓度随之升高,从而更易引发穿梭效应。该效应在高负载电极中更为显著,可能导致严重的自放电现象,甚至电池的突发失效,进而缩短其使用寿命。

具有多孔结构的导电添加剂,如活性炭和炭黑,被广泛认为是提升电极导电性并抑制穿梭效应的经典有效手段。这类碳基材料具备优异的电子传输性能,可显著促进氧化还原反应中的电荷转移;同时,其微孔结构能够有效吸附碘单质及其还原产物(多碘化物),从而缓解穿梭效应。研究表明,在薄电极体系中,多孔导电添加剂在提升电池比容量和循环稳定性方面表现出显著优势。然而,在高活性物质负载的厚电极中,大量引入振实密度较低(约0.25 g/cm³)的碳材料仅会导致电极厚度的非功能性增加。因此,亟需探索更为高效的策略,以实现厚电极体系下整体导电性能的显著提升。除电子传导外,离子传导同样是影响整体电导率的关键因素,尤其在碘阴极体系中表现尤为显著。碘物种的离子传输机制涉及一种独特的类Grotthuss过程,并伴随碘交换反应:I⁻···I₃⁻···I⁻。因此,提升碘交换反应的动力学速率可有效增强碘阴极中的离子传输性能。离子液体(IL)通常具有较高的密度(约1.42 g cm⁻³),已被广泛应用于需要提供离子导电性的多种技术领域。研究表明,季铵阳离子与多碘化物阴离子之间可通过软酸-碱相互作用形成多碘化物离子液体(PIIL),从而显著提升碘与离子液体本身的离子电导率。此外,由于有机阳离子具有疏水特性,PIIL在水中不溶。因此,当将离子液体作为液态离子导电剂(LICA)引入体系时,有望构建出具备高离子导电性且无穿梭效应的厚电极结构。

基于以上分析,西安交通大学丁书江教授、赵洪洋副教授团队引入了一种基于疏水性设计的离子液体——1-丁基-2,3-二甲基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐(BMMImTFSI),将其作为阴极液相离子传导添加剂(LICA)。该添加剂能够在电极内部构建高反应活性的液体网络(HRLN),有效贯穿厚电极中的孔隙与微裂结构。LICA通过其路易斯酸性碘与路易斯碱性伪卤素TFSI⁻阴离子之间的强相互作用,可自发地将绝缘态的固态碘转化为高导电性的液态多碘化物,从而显著提升厚电极的导电性能。此外,BMMIm⁺阳离子具有较大的分子尺寸,能够有效结合在充放电过程中生成的多碘化物,从而显著抑制穿梭效应,延长电极的循环寿命。同时,该疏水性LICA在整个充放电过程中不会发生电解液泄漏,具备良好的稳定性。得益于上述独特性能,采用该LICA策略的限域碘传输阴极实现了高达60 mg/cm²的活性物质负载,并展现出11.55 mAh/cm²的超高面容量。电池的循环寿命也显著提升:在碘负载量为10 mg/cm²时,循环寿命提升7倍,达到3500次循环;在40 mg/cm²负载下,循环寿命提升40倍,达到2000次循环,初始面容量为6.30 mAh/cm²,每次循环的容量衰减率仅为0.00495%。为验证其实际应用潜力,本研究进一步构建了一个采用LICA辅助高负载阴极的Ah级锌-碘软包电池,其循环性能同样表现出良好的稳定性。

其相关成果以题为“Hydrophobic Ionic Liquid Enabled Polyiodide Confined Transport in Cathode Realizing High Areal Capacity Stable Zinc-iodine Battery”在国际知名期刊《Energy & Environmental Science》上发表。

【实验部分】

阴极制备:LICA改性碳阴极的制备过程简便,具体操作为将LICA溶解于丙酮中形成混合溶液,并将其滴涂于常规碳阴极表面,随后在室温条件下干燥处理。为研究厚电极的性能表现,本研究进一步制备了传统碘基阴极。具体步骤如下:首先将碘单质(I₂)与活性炭(AC)按照设定质量比进行混合,并在160℃下于水热反应釜中加热12小时,以实现碘的负载。I₂/AC复合材料中碘的实际负载量通过负载前后样品的质量差值进行测定。随后,将I₂/AC、科琴黑(KB)和聚四氟乙烯(PTFE)按照AC:KB:PTFE = 8:1:1的质量比例与去离子水混合,搅拌至形成均匀的湿料团。将所得湿料团经辊压工艺制备成结构致密的电极膜,并进一步将其附着于60目钛网表面。所得电极在室温下干燥过夜,从而获得具有不同碘负载量的AC基电极。对于LICA/AC复合电极,其制备流程为:首先将LICA与I₂/AC前驱体进行充分混合,随后依次加入KB和PTFE,其余制备步骤与传统AC电极完全一致。最终,所有电极均被裁剪为直径为10 mm的圆形样品。需要特别说明的是,本研究所提及的所有“负载量”均特指碘元素的负载质量。

纽扣电池组装:实验中采用标准CR2032型纽扣电池进行组装。将一片钛箔(直径19 mm,厚度20 μm),套置于0.2 mm硅胶密封环(外径19 mm,内径8 mm)中,并置于阴极壳体内,以避免碘对不锈钢组件的氧化腐蚀。电池中采用聚烯烃微孔隔膜(Celgard 3501,直径16 mm,厚度25 μm)与玻璃纤维滤膜(Whatman GF/A,直径16 mm,厚度260 μm)作为复合隔膜体系。锌负极材料为厚度80 μm的锌箔,其表面依次使用2000目砂纸、300 nm氧化铝粉末及50 nm氧化铝颗粒进行机械与化学抛光处理。抛光完成后,将锌箔置于丙酮、去离子水和异丙醇(体积比1:1:1)混合溶剂中超声清洗,随后于室温下干燥,并裁剪为直径12 mm的圆形电极片。为抑制锌电极在充放电过程中析氢副反应的发生,在其底部加设一层20 μm厚钛箔作为保护层。对于所有活性炭(AC)及液态离子导电添加剂/活性炭(LICA/AC)厚阴极体系,测试过程中统一采用含1 M Zn(TFSI)₂的低浓度电解液。当阴极碘负载量在10–60 mg cm⁻²范围内变化时,相应电解液用量调整为30–90 μL以确保电化学反应的充分进行。在机理研究中,采用LICA改性的碳纳米管/碳布复合材料作为阴极,每组电池均注入30 μL电解液,其中含20 M ZnCl₂与3 M ZnI₂,以构建双金属沉积体系,从而深入研究活性物质的反应机制与利用率。组装完成后,电池样品置于70 ℃恒温烘箱中静置2小时,以促进电解液在电极表面的充分渗透与吸附。对称电池的组装中,将锌箔替换为涂覆碳纳米管薄膜的碳布基底,并采用0.5 M NaI水溶液作为电解质。其余组装步骤与前述方法保持一致。

电化学测试:纽扣电池的恒电流充放电性能、倍率特性及自放电行为在新威(Neware)电池测试系统上完成,测试温度为30℃,电压窗口设定为0.5–1.4 V。此外,电池的电化学阻抗谱(EIS)、计时电位曲线及循环伏安(CV)测试则通过CHI660E型电化学工作站采集。EIS测试中,施加的交流激励信号幅值为10 mV,频率扫描范围为0.1 Hz至1×10⁶Hz,测试在不同温度条件下进行,温度区间为30℃至60℃。

软包电池组装:单层软包电池(尺寸:5×5 cm²)通过塑料薄膜封装组件进行组装,该组件包含双面碘负载量为80 mg cm⁻²的液态离子导电剂/活性炭(LICA/AC)阴极、隔膜及负极。组装完成后,电池组件经热封工艺封装为完整软包结构。多层软包电池(尺寸:7×7 cm²)由四层双面碘负载量为40 mg cm⁻²的LICA/AC阴极堆叠构成,并采用钛网作为集流体。电池的恒电流充放电性能在室温条件下使用新威电池测试系统(CT-4008T,深圳)进行评估。测试过程中,软包电池被夹持于两片不锈钢平板之间,以施加均匀的外部压力,确保电极界面接触的稳定性。

超微电极(UME)电化学测试:本研究采用直径为10 μm的铂超微电极(Pt UME)对反应机理进行探究。电解液体系为含10 mM 碘化钠(NaI)的0.5 M硫酸(H₂SO₄)溶液。测试前,先将Pt UME浸入LICA中进行预处理,随后将其插入电解液中开展电化学测试。所有实验均在CHI660E型电化学工作站上完成。循环伏安法(CV)测试的电位扫描范围为0–0.7 V(vs. Ag/AgCl参比电极),扫描速率为10 mV s⁻¹。

原位电化学表征:原位拉曼光谱测试采用自行设计组装的拉曼电池系统进行。该电池结构包括一个带有直径2 mm观测窗口的钛集流体、由碳布支撑的碳纳米管薄膜构成的阴极、经电解液充分浸润的玻璃纤维隔膜,以及夹持于两片石英玻璃之间的锌金属负极。在正式测试前,电池需预先进行至少一次完整的充放电循环,以确保其电化学性能稳定可靠。在拉曼信号采集过程中,电池在恒电流模式下以7 mA cm⁻²的电流密度进行充放电操作,以实现对反应过程中物质变化的实时监测。

【图文导读】

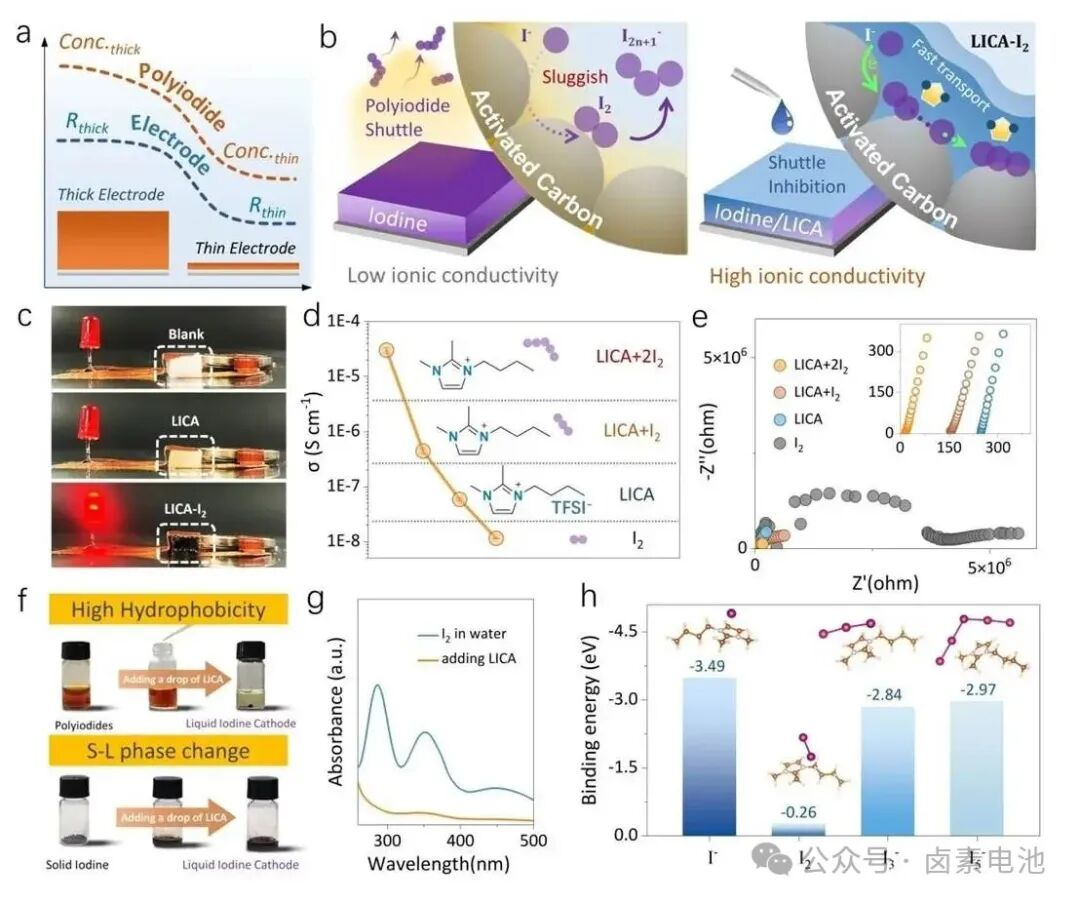

图1. 液体导电剂与碘物种的相互作用

通过铜带构建包含海绵连接点的电路,初始状态下电路断开,灯泡不亮;加入LICA后仍未导通,而加入LICA-I₂复合物后灯泡点亮,表明其具备优良导电性能。电导率测试结果显示,在25℃下纯碘的电导率为1.2×10⁻⁸ S cm⁻²,加入LICA后电导率提升1.5个数量级,进一步增加碘含量可提升3.5个数量级(达3.0×10⁻⁵ S cm⁻²),归因于高阶多碘化物的键交换作用。EIS测试表明,LICA-碘复合物的电荷转移阻抗(Rct)比纯碘低4–5个数量级,显示出更高的离子迁移能力。碘的引入通过多卤化物的Grotthuss键交换机制显著降低液态导电剂的Rct值,电荷传输主要通过I⁻与I₃⁻之间的电子或键交换实现,LICA中的咪唑阳离子通过π–π堆积和电荷转移稳定多碘化物结构,提供低能导通路径。离子液体导电剂具有优异的碘结合与萃取能力,LICA本身无色透明且具有疏水性,加入含石蕊水后出现明显分层;将其滴入I₃⁻溶液中可迅速形成微小液滴,12小时后水相趋于透明,底部出现深棕色液滴,证实其对I₂和I₃⁻具有强吸附能力,有助于提升电池效率。LICA与碘混合后发生固–液相变,拉曼光谱在206 cm⁻¹附近出现特征变化。将LICA加入碘水溶液后,水相由黄色变为透明,有机相呈黄色并分层,UV–vis光谱显示I₃⁻在290 nm和350 nm、I₂在450 nm处的吸收峰显著减弱或消失。DFT计算表明,LICA中咪唑阳离子与I⁻、I₂、I₃⁻和I₅⁻的结合能均为负值,表明吸附过程在热力学上具有自发性,且其与碘物种的结合能力显著强于水分子,有效抑制碘与水的相互作用,从而稳定多碘化物,显著缓解锌–碘电池中的多碘化物穿梭效应。

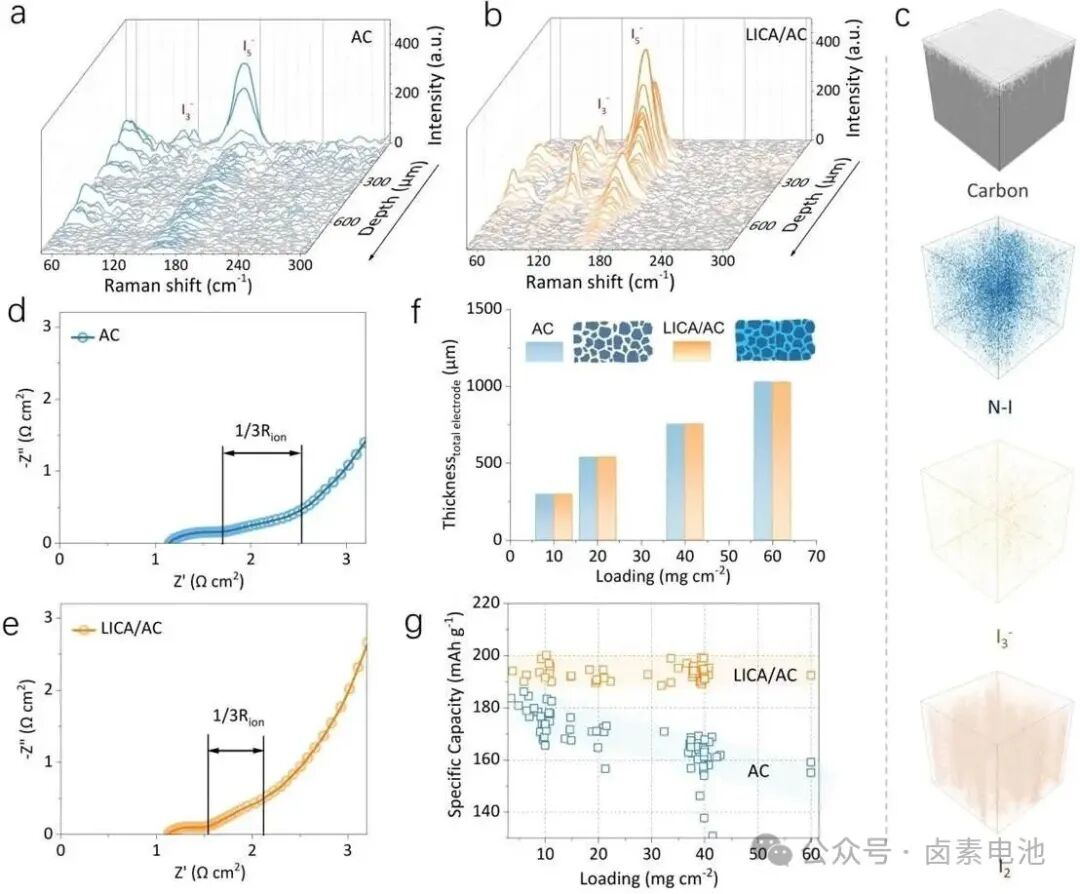

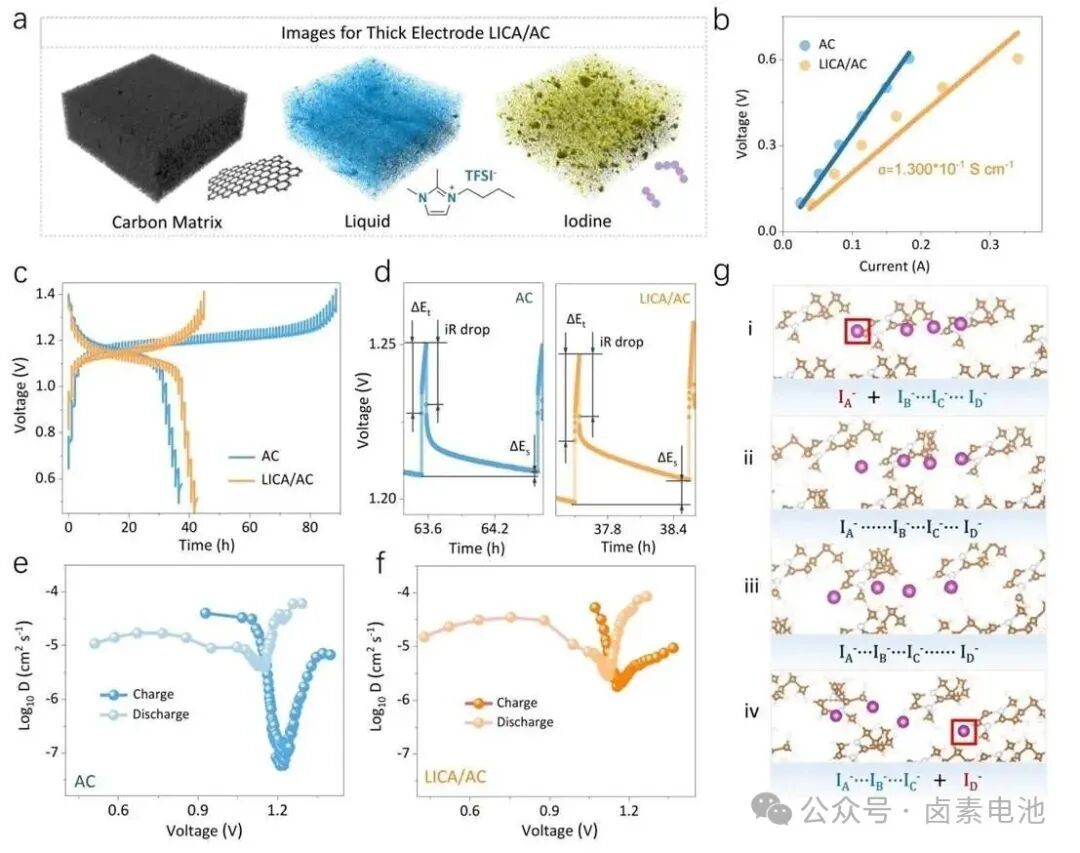

图2. 沿着厚电极垂直方向的离子导电

厚电极的构建虽有助于减少电池中非活性材料的用量,提升能量密度并降低成本,但传统厚电极因离子与电子传输速率较慢而限制了其电化学性能。研究表明,相比传统AC电极,LICA/AC电极通过引入液态离子导电剂显著提升了离子传输效率,使碘物种分布更均匀、反应更深入,从而有效抑制穿梭效应,提高库仑效率与放电容量。此外,液态导电剂填充电极孔隙,降低了电子密度差异;电化学阻抗分析表明其离子传输阻抗(Rion)更低,离子传输速率更快。在不同碘负载条件下,LICA/AC电极厚度保持稳定,体积容量未受影响,且比容量表现出良好的一致性。尤其在高碘负载下,其面容量显著提升,而仅依赖多孔碳作为导电与吸附组分的电极则表现出比容量随负载与厚度增加而明显下降的趋势。

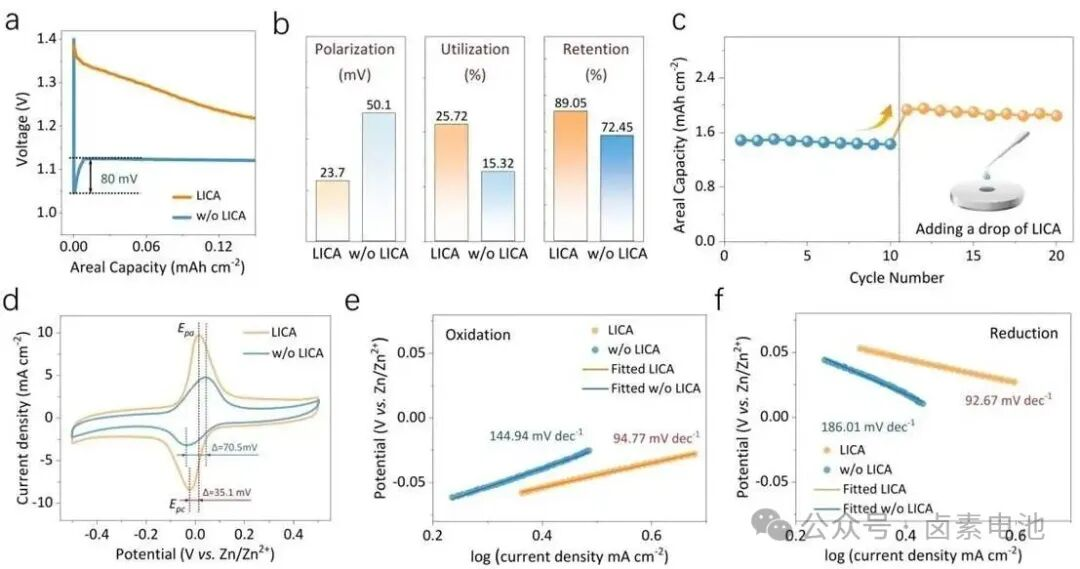

图3. 碘物种电化学行为的优化

基于上述特性,系统研究了LICA对电化学过程的影响。通过微电极测定CV曲线发现,在纯NaI溶液中氧化过程因I₂溶解度低导致电流变化且还原峰不明显,而加入LICA后出现显著还原峰(179.8 nA),表明其良好的电化学活性。碘沉积行为研究表明,含LICA电池具有更高的面容量(2.47 mAh cm⁻²)、无明显过电位且极化显著降低(从50.1 mV降至23.7 mV)。在活性物质利用率和循环稳定性方面,含LICA电池表现出明显优势,在循环过程中滴加LICA可进一步提升放电容量。此外,含LICA电池在库仑效率、倍率性能及自放电抑制方面均优于未添加体系,其200次循环平均库仑效率达96.23%,显示出对多碘化物穿梭效应的有效抑制。即使在1–8 mA cm⁻² 的宽电流密度范围内,含LICA体系仍表现出优异的可逆性和能量效率。静置实验进一步证实其良好的储能稳定性。类似结构的疏水性离子液体也表现出相近的性能提升效果。对称电池CV测试显示,含LICA阴极的氧化还原极化显著减弱,塔菲尔斜率分析进一步证实其电化学反应动力学加快。

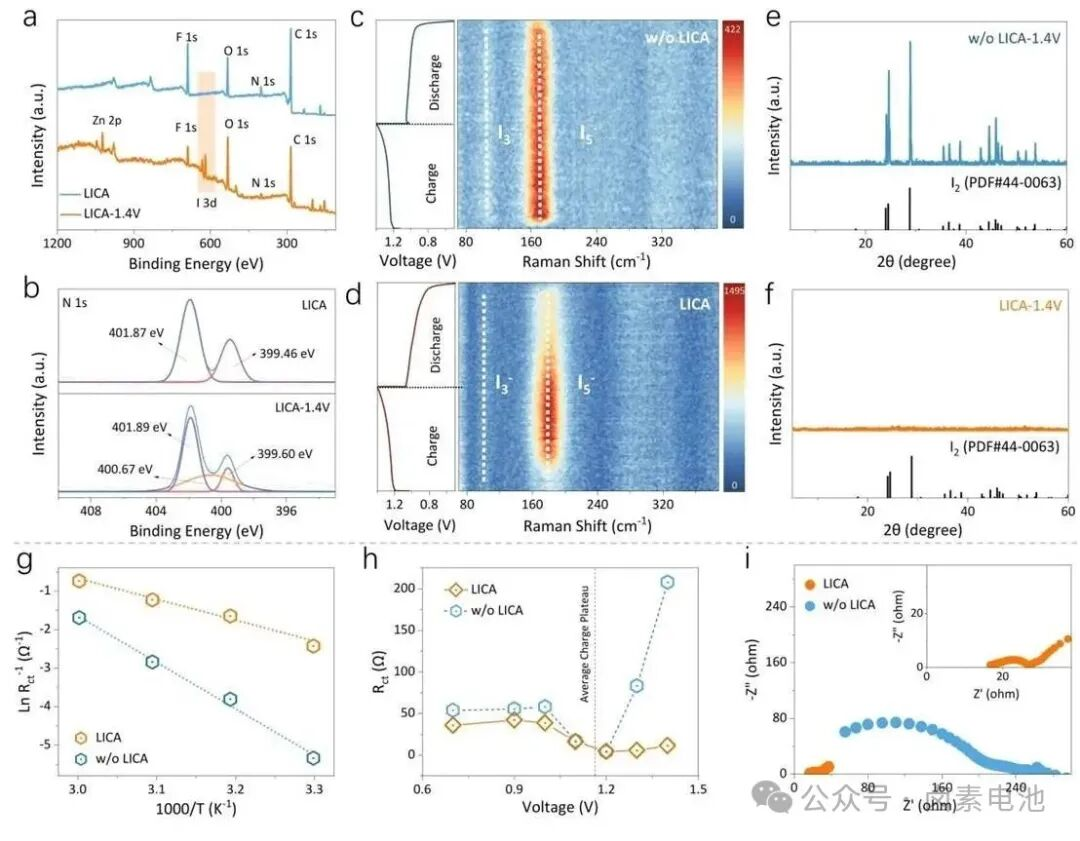

图4. 锌-碘电池的电化学反应机制

为深入研究电池的电化学反应机制,采用XPS、原位拉曼光谱、XRD及EIS等多种手段进行分析。XPS结果显示,在充电至1.4 V时,含LICA阴极表现出明显的I 3d峰、N 1s峰变化,表明存在多种碘物种及其与氮元素的相互作用。原位拉曼光谱显示,普通碳阴极中以I₅⁻为主要产物,而LICA修饰后峰位发生红移且强度变化规律表明其有效抑制了多碘化物的“穿梭效应”。XRD分析进一步证实,普通碳阴极生成了固态碘氧化产物,而LICA阴极则形成非固态、可溶性多碘化物。EIS测试通过评估电荷转移阻抗(Rct)发现,引入LICA后反应活化能降低,动力学性能显著增强。在充电过程中,含LICA电池的Rct随反应进行表现出更优的稳定性,其充电产物为高导电性的液态物质,有利于电化学反应的可逆进行,而未含LICA的电池则因生成大量固态碘而导致阻抗显著升高。

基于前述研究,采用离子液体导电剂制备了高负载厚阴极(LICA/AC),并成功构建了高反应性液体网络(HRLN),实验中使用低成本、低浓度电解质。通过SEM和XCT分析表明,电极结构完整,元素分布均匀,离子液体贯穿整个电极,形成连续的离子传导网络。电导率测试结果显示,LICA/AC电极的电导率较相同负载的AC电极高出1.7倍。GITT测试显示,LICA/AC电极具有更高的库仑效率,并能有效抑制穿梭效应,而AC电极则表现出明显的效率下降。通过基于菲克第二定律的模型计算离子扩散系数(D)发现,在充电至平台阶段,LICA/AC阴极的离子扩散系数提升达31倍,归因于碘在该体系中形成活性多碘离子,其传输机制符合Grotthuss型均相交换机制。进一步通过AIMD模拟揭示,碘的传输行为与质子的Grotthuss机制类似,依赖于离子跳跃过程,周围离子环境通过静电作用促进反应中间体的形成与释放,体系能量随之变化,碘与咪唑阳离子的配位关系进一步证实了多卤化离子液体具备快速离子传输能力和高导电性。

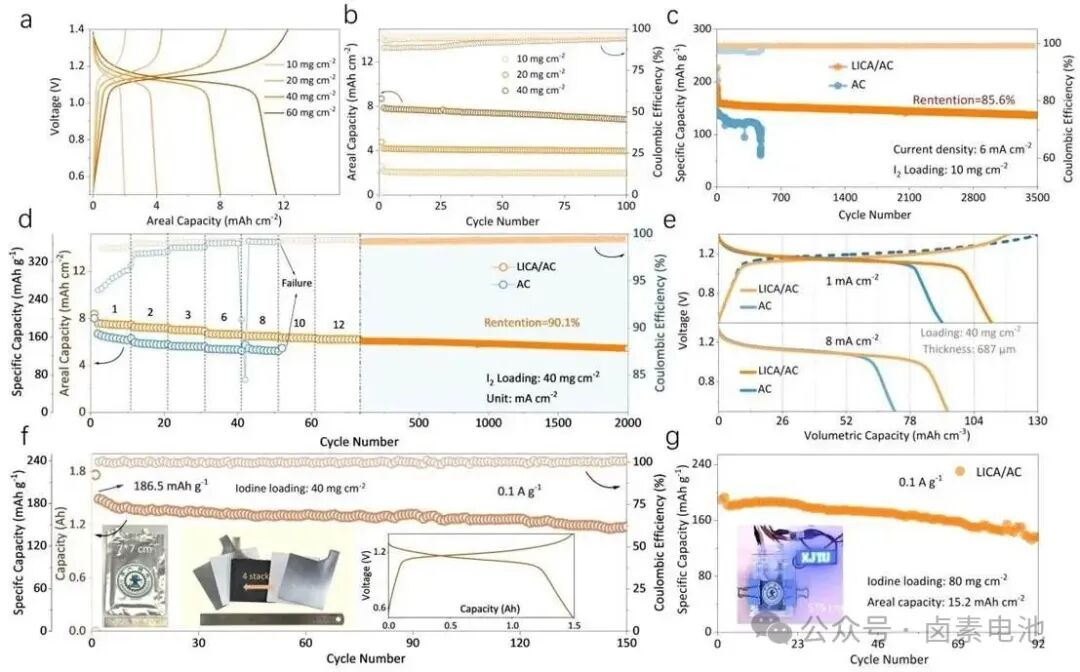

图6. 高负载锌-碘电池的性能

为满足高能量密度的应用需求,本研究系统评估了高负载Zn-I₂电池的循环性能。通过优化活性炭(AC)与碘的比例,确定AC/I₂=0.66667时综合性能最佳。在不同碘负载条件下,含LICA/AC阴极的电池均能实现稳定充放电,在小电流下可稳定循环超过100次,且在高电流密度下的长循环测试中表现出优异的容量保持率。在40 mg cm⁻²负载下,LICA/AC电池展现出显著优于对照组的倍率性能和循环稳定性。与文献报道相比,该电极体系具有更高的碘负载量,电池在面容量和体积容量方面均表现出明显优势。此外,为进一步验证创新阴极在电网级储能系统中的应用潜力,设计并制备了7 cm × 7 cm Ah级别的多层堆叠Zn-I₂软包电池,其放电容量约为1.5 Ah(7.65 mAh cm⁻²),并在150次循环中表现出良好的稳定性。随后,采用LICA/AC电极制备了5 cm × 5 cm软包电池,活性物质负载量达80 mg cm⁻²,实现了15.20 mAh cm⁻²的面容量和190 mAh g⁻¹的比容量。该电池总容量高达380 mAh,能量接近400 mWh,并在近100次循环中保持稳定,其综合性能优于已有文献报道。

【结论】

综上所述,本研究将离子液体(IL)作为液态离子导电剂(LICA)引入碘阴极体系,利用其对碘物种的强吸附能力与高离子导电性,有效解决高负载条件下锌碘(Zn-I₂)电池厚电极所面临的性能衰减问题。LICA的引入不仅抑制了多碘化物的溶解与穿梭效应,还显著提升了阴极的离子传输性能。为验证该策略的有效性,本研究构建了超高碘负载的Zn-I₂电池。实验结果表明,在碘负载量分别为10 mg cm⁻²和40 mg cm⁻²时,含LICA电池的循环寿命分别提升至对照组的7倍(达3500次循环)与40倍(达2000次循环),初始面容量为6.30 mAh cm⁻²,循环过程中容量衰减率低至0.00495%每循环(充电时间约为7分钟)。此外,电池在60 mg cm⁻²的超高负载下仍可实现11.55 mAh cm⁻²的面容量。通过阴极结构优化,进一步实现了双负载达80 mg cm⁻²的单层软包电池以及Ah级多层堆叠软包电池的稳定循环。本研究为高负载厚电极在Zn-I₂电池中的应用提供了新的设计思路,同时为该类电池在实际储能场景中的可行性提供了有力支持。

【文献信息】

L. Zhao, D. Yin, Y. Zhang, B. Li, S. Wang, X. Cui, J. Feng, N. Gao, X. Liu, S. Ding and H. Zhao, Hydrophobic Ionic Liquid Enabled Polyiodide Confined Transport in Cathode Realizing High Areal Capacity Stable Zinc-iodine Battery.

Energy Environ. Sci., 2025,

https://doi.org/10.1039/D5EE02941D

【通讯作者信息】

丁书江:西安交通大学化学学院教授,博士生导师,化学学院院长。国家级高层次人才计划入选者,陕西省杰出青年基金获得者,教育部“新世纪优秀人才”,西安交通大学腾飞特聘教授。主要从事高分子/无机物纳米结构复合材料的设计、制备及其在电化学储能等方面的应用基础研究。在Nat. Commun.、Joule、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. int. Ed.、Adv. Mater.等期刊上发表论文160余篇。获陕西青年科技奖、陕西省高等学校科学技术奖一等奖,入选科睿唯安(Clarivate)交叉学科领域的全球高被引科学家,爱思唯尔(Elsevier)中国高被引学者。

赵洪洋:西安交通大学化学学院副教授,主要从事水系电化学能源储存研究。目前以第一作者/共同一作/通讯作者在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem.,Adv. Funct. Mater.,Mater. Horiz.,Nano Energy,Coord. Chem. Rev.,等国际知名期刊上发表研究型论文及综述。

【特别声明】

转自公众号:“卤素电池”。

地址:陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代A1幢2620室

电话: 13709120575

邮箱:sxgesta@126.com